Amazonのアソシエイトとして、[丈]は適格販売により収入を得ています。

こんにちは、丈です

僕は宅浪時代に物理の勉強の方法を見直し、過去問演習時には

大体の年度で東大物理理三合格点を取ることができていました。

今回はそんな僕が物理の勉強法について解説していきたいと思います。

参考にしていただければ幸いです。

物理の問題の解き方

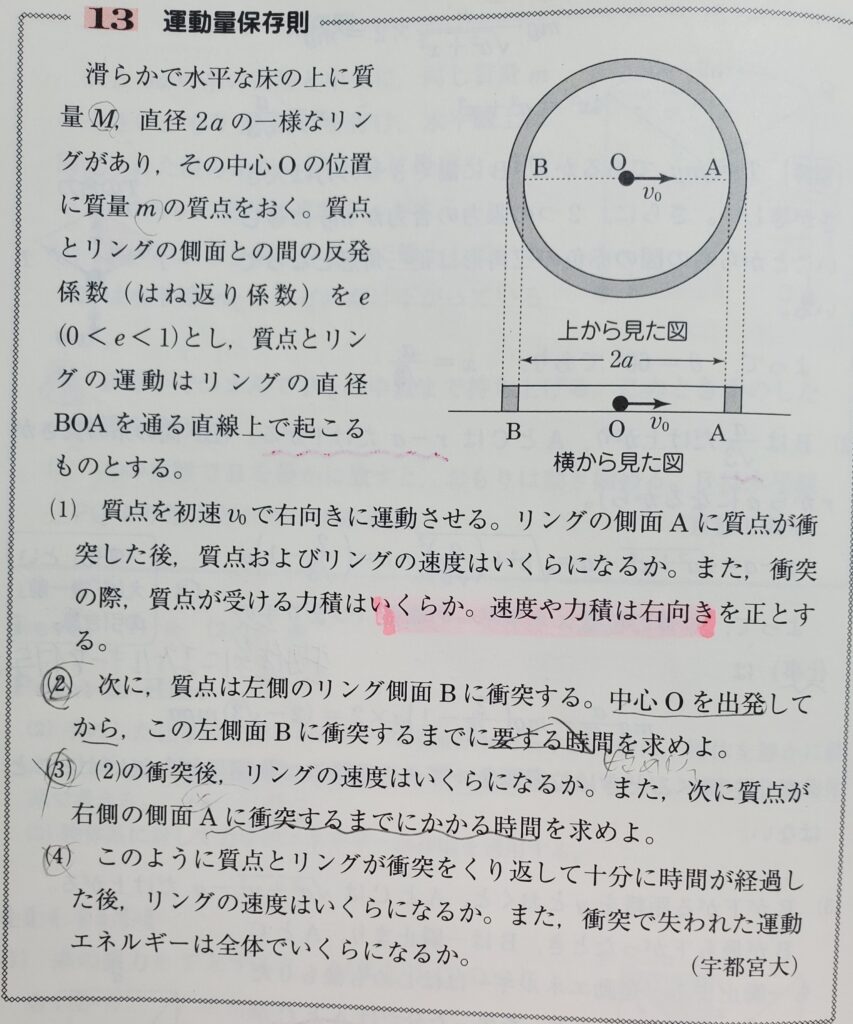

まずは以下の問を考えてみましょう。

状況を理解する

問題を見た時、どんな状況かを理解しましょう。

初速度が与えられている小球がリングにぶつかる

→二物体衝突の問題(ここの一般化が大切)

となってます。

ここで使える式として運動量保存則、

跳ね返りの式の二つが考えられます。

以上のことを抑えて、立式に入っていきます。

状況をしっかり押さえれば立てるべき式はわかってくる

立式する

さて、試しに(1)を考えてみましょう。

先に立式において重要なポイントを挙げておくと

・状況の把握を行い、それに適した公式を用いる。

のに加えて、

・未知数の数に対応した数の式を立てる

ことが重要になってきます。

例えば(1)の前半では、

求めるべきもの(未知数)は、衝突後の質点の速度(v)とリングの速度(V)の

二つとなっているので、式は二つ必要。

状況の把握から、跳ね返りの式と運動量保存則が成り立つことがわかるから

ここにvとV入れたら解けるはず!

ということで、一瞬で方針がたちます。

後は計算するのみです。

このように、

状況の把握→式の個数を考える

の順でやっていけばかなり問題は解きやすくなっていきます。

物理の勉強法

問題の解き方を考えたところで、実際に物理の勉強法について考えてみましょう。

一般化を意識する

まず、物理の勉強では

「各問題を一般化すること」

を意識していきましょう。これは数学の勉強法で述べたのと同じです。

具体的に、物理では一般化の際

・どのような状況設定であるか(衝突、円運動等、、)

・それによってどのような式が立つか

ということを考えてます。

特に物理においては、”立式が命”です

どのようなプロセスでどのような立式をしていくか考えていきましょう。

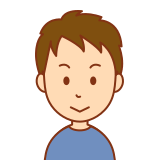

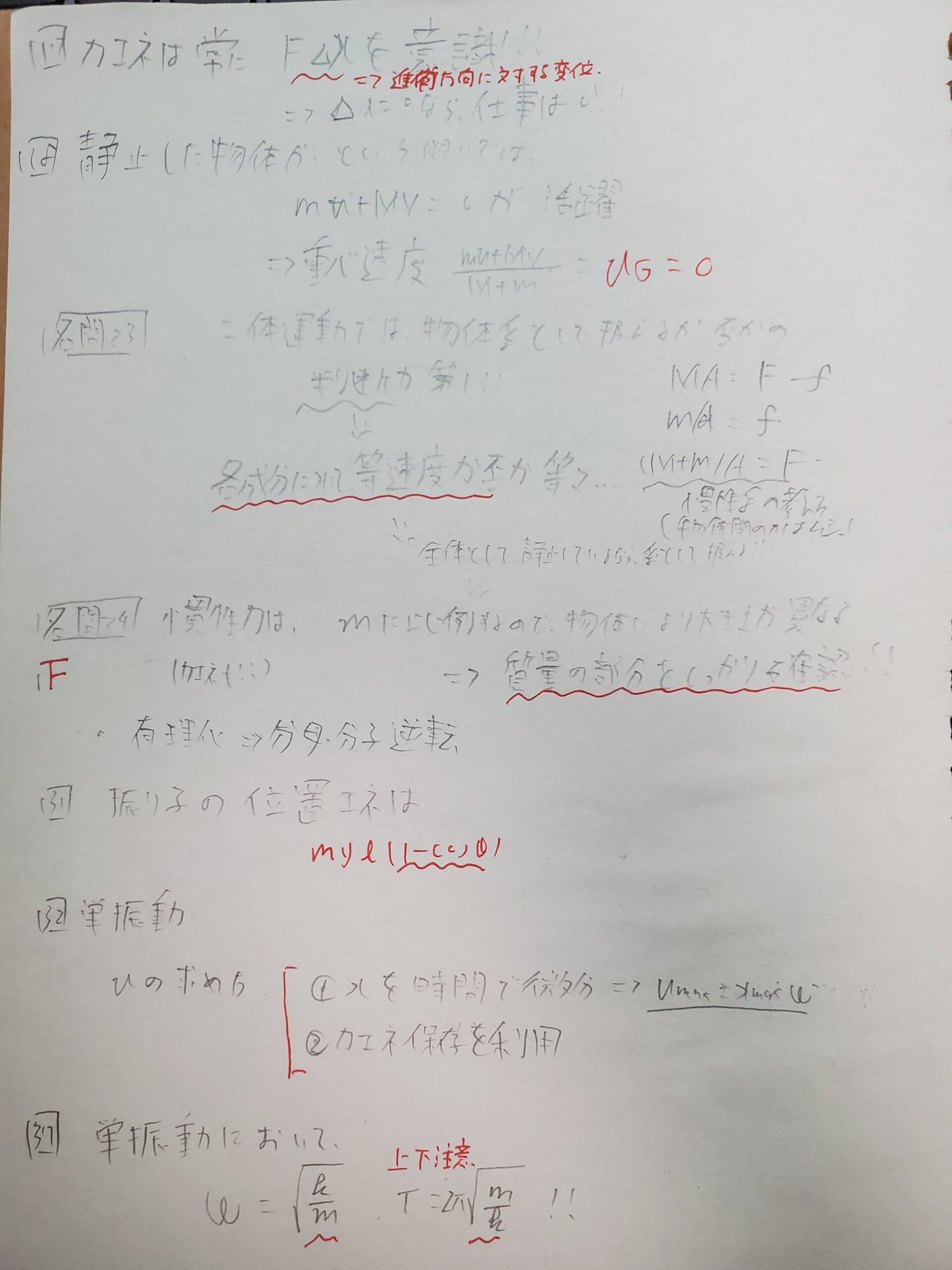

一般化ノートの記入例だよ。

僕の場合はミスもまとめて記入している。(正の字は間違えた回数)

物理では立式が命!どんな状況でどんな式が立つかを意識しよう!

ミスをなくす

先ほども少し触れましたが、ミスを減らすために、自分がしたミスをノートに

記入していきましょう。

特に物理はミスの種類が限られていて、ミスへの対策がしやすいです。

例えば僕の場合は、ミスをまとめることで”質量ミス”や”符号ミス”、

”慣性力等の力の書き忘れ”などのミスが多いと分かったので、その三つだけは

ミスしないと常に意識することでかなりミスが減ってきた感じがありました。

あとは文字の種類が多いような問題は

「次元の確認」が有効になってきます。

そのために各単位の変換(Pa=N/㎡)等も覚えておきましょう。

(単位を代入して消去して同じになればOK)

計算練習をする

計算と書きましたが物理の場合、具体的な数値同士の計算ではなく

連立方程式を解き未知数を求めていくことを計算と呼ぶことにします。

この計算においてもやりなれているかやりなれていないかで

かなりの差が生まれてきます。

・どのような順番で式をとくか

・どの文字について解けば楽か

ということを常に考えて計算していきましょう。

得点戦略

計算は合わす

せっかく立式ができたなら計算は合わしましょう。

途中式が評価される方式ならまだしも、答えだけの方式なら

式を合わせて答えが合わないのはもったいなさすぎます。

特に京大では途中で間違えると雪崩が起きる可能性があるので要注意。

ミスノートなどを活用してミスを減らしていきましょう。

分からない問題は飛ばす

状況がわけわからなくて立式ができない、といった問題は飛ばしてもOKです。

分かるところから解いていきましょう。

これはすべての教科に共通して言えることです。

力学で得点を稼ぐ

物理では力学の考えが基本になっていることが多いです。

例えば電磁気においても、クーロン力などは力学の範囲だし、加えて

単振動、位置エネルギーなども電磁気で類似したものが出てきます。

ですのでまずは力学を完ぺきにすることで、他の分野の得点の向上も望めます。

また、力学は比較的状況の理解が容易で、

(現実の事象に基づいた問題が多く直感的に理解しやすいため)

得点も安定して取れるという点もあります。

ですので、まずは力学を完ぺきにしていきましょう!

使用する参考書、各参考書の利用用途

教科書、教科書傍用問題集

まずは教科書で基礎を抑えていきます。

ここで特に重要なのが、再三言っている通り、

各公式がどんな状況の時に成り立つか

ということをしっかり確認していくということです。

例えば、運動量保存則は

・外力の力の和が0とみなせるとき

が成立の条件となります。

また、詳しく言えば、各成分についてこの条件が成り立てば

運動量保存則を用いることができます。

この条件を一般化した条件として、具体的な状況を考えていくと、

・台の上に小球が乗っている→水平成分について外力が働かないので成立

・ばねのついた静止した小球に別の小球が衝突する→衝突の瞬間はばねの力の大きさは衝突の力に比べて十分小さく0に近似できるが、衝突後はばねの外力が働くので運動量保存則は成立しない。

のように、定義をしっかりおさえてさえいれば立てるべき式は自然にわかってきます。

ですので教科書、傍用問題集での基礎の習得の段階で

各公式がどんな状況の時に成り立つか

を意識していきましょう。

名問の森

次は標準的な問題集をやっていきます。

まあ正直何を買えばいいかわからないなら名問買っとけば安心です。

名問の森 物理 [力学・熱・波動I] 四訂版 (河合塾SERIES)

名問の森 物理 [波動II・電磁気・原子] 四訂版 (河合塾SERIES)

メルカリで中古買っても問題ないです!!

旧過程版でも全く入試には支障ありませんでした。

ここでは、

・どんな状況の時にどんな式を立てるか

のトレーニングを重ねます。

いろいろな状況設定において適切な立式ができるようになるのがゴールです。

過去問

あとは過去問です。

各大学について傾向はかなり変わってくるので自分なりに分析して得点戦略などを

練っていきましょう。

しかし、基本はやはり

どんな状況か、どんな式を立てるか

ということを考えることが最も重要です。

+α)東大の過去問

僕も京大の過去問をやり終えてからやることがなくなった後、どうしようか考えたところ、

東大の過去問を解いていきました。

これがめちゃくちゃよかった。

さすがの東大です。難易度は高いにせよ基礎の知識を駆使していけばうまく解けるように

なっている。

極論教科書の学習が終わってすぐにでも思考力があれば取り組める。

つまり、

どのような状況でどのような式を立てるか

ということを考え、そこから発展させて多様な問題を解く練習をできる。

そんな問題集です。

僕もその意識をしていくうちに直前期には理科三類の合格平均点位も取れるようになってきました。

(平均点もネットに公開されているから難易度の把握もしやすい)

また、理科三類の平均点を見てると分かるのですが、いくら彼らみたいな天才たちでも、

難しい問題はほとんど解けていない代わりに、

ミスのできない問題をほとんどミスしていない

ということがわかってきます。やはりここが高得点を取るコツなのですね。

そういうこともわかってくるという点で東大の過去問はめちゃくちゃ役に立ちました。

というわけで以上が物理の勉強法についてです。

上記の通りに勉強していけば必ず点は伸びてくるので頑張っていきましょう!

現役で京都大学に不合格ののちに、勉強法などを改めて、アルバイトなどをしながら自宅浪人をする。一年間の自宅浪人を経て2025年に京都大学に合格。浪人時京大模試学科一位、学部二位。

現役時の僕のように勉強しても成績が伸びず、「努力は報われない」と思ってしまうことを防ぐために、知っておくべきことをお伝えしていきます!

コメント