UnsplashのThomas Tが撮影した写真

Amazonのアソシエイトとして、[丈]は適格販売により収入を得ています。

皆さんこんにちは、宅浪京大生の丈です。

今回は科目別勉強法の第二弾、高校数学の勉強法について考えていきたいと思います。

ちなみに、開示結果によると僕の京大数学の点数は151点でした。(2025年度 開示結果はこちら)

全完まではいきませんが、少なくともどんな問題が出るにせよ安定して合格に必要な点数を取ることはできていました。

今回はそんな僕が数学の勉強法について解説していきたいと思います。

現役で京都大学に不合格ののちに、勉強法などを改めて、アルバイトなどをしながら自宅浪人をする。一年間の自宅浪人を経て2025年に京都大学に合格。浪人時京大模試学科一位、学部二位。

現役時の僕のように勉強しても成績が伸びず、「努力は報われない」と思ってしまうことを防ぐために、知っておくべきことをお伝えしていきます!

数学の問題の解き方

まずは勉強法に入る前に、数学の問題の解き方について考えていきましょう。

実際に一題解いてみたので、その問題の解き方を見ながら

下記の詳しい説明を見ていただけると幸いです。

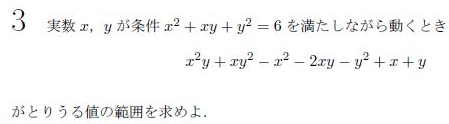

問題はこちら(京大数学 2012 第三問)

次に大まかな解き方

段階ごとに番号をふって区切りを設けて記述しているところがポイント

下書き欄にこうした区切りをまず書き入れよう!

①問題の分析

まず、問題を見て初めにすることが問題の分析です。

ここで分析すべきことは

・まずどんな問題であるか(求値or証明or..?)

・与えられた条件について分析(定数か、変数か?等)

・わかりにくい表現は言い換え

ここまですれば大体問題の全体像はつかめてくるはずです。

ここでしっかりと題意を把握できるかが解けるか解けないかに関わってきます。

②解法、連想できることを書いていく

分析が終わった段階で、考えうる解法を書いていきます。

この際に連想できる事柄なども書いておくと後々便利です。(図中相加相乗平均等)

大体、網羅系参考書の解法を用いるか組み合わせれば解けるようになっていることが多いです。

重要なのがただ片っ端から解放を試していくのではなく、

ある程度見通しを立ててたうえで最適な解法の選択をする必要がある。

その際の選択肢を多くするためにも思いつく解法はかけるだけ書きましょう。

ただ、網羅系参考書だけでは「どういう時にどの解法を使えばいいか」

ということがあいまいになりがちです。

ここが数学的センスを分ける道になっているのではないかと思います。

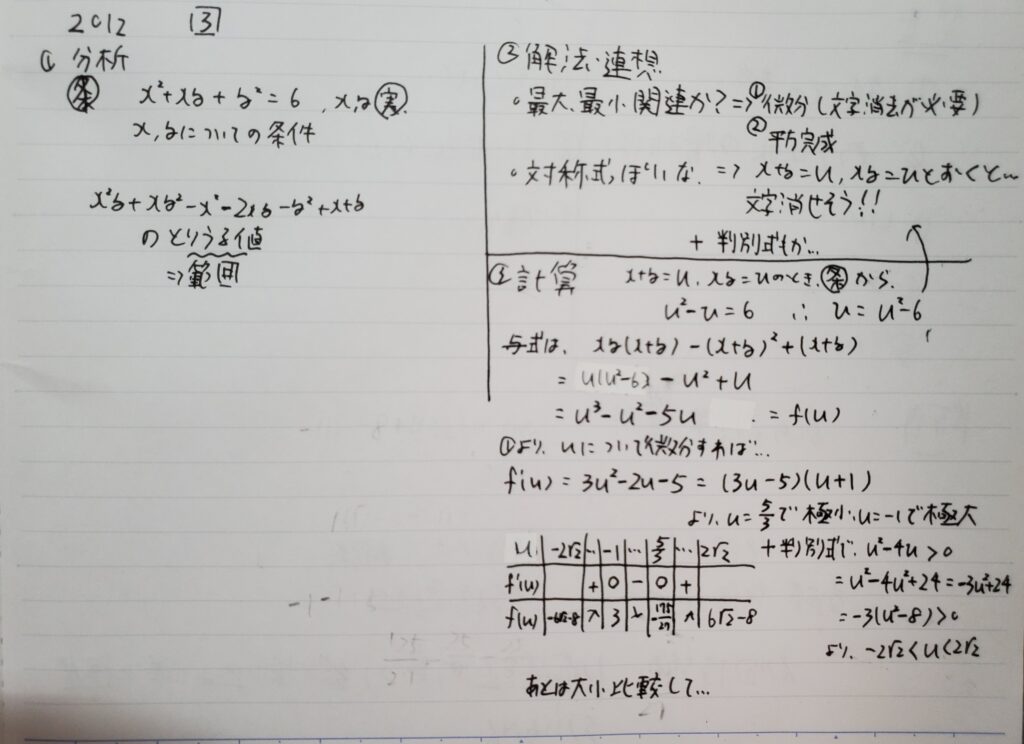

そんな時僕がおすすめするのが、「一般化ノート」の作成。

つまりは、各問題を可能な限り一般化し分類して、その解法を網羅してやろう

というノートです。

例えばこんな感じ

分類の基準は「最大最小問題」です。

これを、新しい解き方が出ていくたびにアップデートしていく。

この一般化の考えが良く使われている参考書は

「入試数学の掌握シリーズ」です。

②’解法の選択

ある程度解法の洗い出しが終われば、⓷の計算スペースなどを使いつつ

最適だと思った解法から順に試していきましょう。

ここで、いいのが見つからなければ、飛ばします。笑

いったん飛ばして、後で戻ってくればいい発想が出てくることもあります。

思いつかなければさっさと切り上げて次の問題に行きましょう。

この「飛ばす」という行為は意外にも大多数の受験生ができないこと。

分からなければすぐ飛ばせるだけの勇気を持っておこう。

⓷計算→記述

そうして、計算、記述するのみです。

記述はミス、漏れの内容にきちんとやりましょう。

数学の勉強方法

数学の問題の解き方はわかったでしょうか。

では、ここからはついに数学の勉強法の解説に入っていきます。

基礎の習得

まずは僕のブログお決まりの、基礎の習得から始めましょう。

ここで、数学における基礎の範囲を明確にしておきましょう

・教科書の定理、公式およびその導出過程

・網羅系参考書の例題の解法

以上が大体基礎の範囲となります。

なので流れとしては、

教科書で定理や公式をおさえる→網羅系参考書で解法の暗記を行う

という手順で行きます。

ここで覚えた解法を組み合わせて応用問題を解いていくので、究極的には

網羅系参考書をやった後で大体の問題は解けるのです。

僕も実際網羅系参考書からいきなり掌握をやりましたが、全然問題はありませんでした。

むしろ、解法を組み立てていくプロセスを自分なりに考えていけるので難しい問題の

パターンを暗記するよりも効率的だと思います。

一般化ノートの作成

とはいえ、網羅系参考書の暗記だけでは限界は来ると思います。

ここで一般化ノートの出番です。

問題の解き方のところでも出てきましたが、改めて詳しく解説します。

まず、一般化ノートの作り方

①問題をテーマ別に分類

②各テーマごとに考えうる解法を書き出す(新しく発見すれば随時書き込む)

の流れです。

網羅系参考書でカバーしきれない所はバンバン書き込んで

最強のノートをつくっちゃおう!

計算演習

ある程度解法を暗記できてきたなら、計算演習に入りましょう。

特にやっておくべきは微分、積分ですね。

いくら解法が正しくても計算が合わなければ意味がありません。

ここでもノートを作ってミスをまとめていくのもありです。

得点戦略

ある程度勉強が進んできたら、考えるべきは

どうやって得点を稼いでいくかということ。

以下では得点戦略について考えていきます。

計算を合わす

やはり計算を合わせることが一番得点を上げるための近道だと思います。

逆に言えば、計算を間違えただけで10点、20点を失ってしまうこともありうるのです。

ですから、しっかり計算を合わせるような練習、そしてミスの分析を行いましょう。

解ける問題を解く

これも問題の解き方で述べた通り、解ける問題から解けることを意識していきましょう。

このために、僕が現役時代に実践していた方法を紹介すると、六問構成の京大数学では

各問題5分ずつで、問題の解き方の手順の①~②までをやってみる

解けそうな順番に番号をつけて、とりかかっていく

この方法でやっていました。基本②までやって、解けそうだなと思う問題は

すらすら解けることが多いので、時間が足りないということはないと思います。

この方法により、

解けないでいい問題には極力時間をかけずに解ける問題だけきっちり解く

ということが可能になり、得点率を最大化することができます。

解けない問題は捨てる

上記の部分の捕捉として、一番厄介なのは、

「解けそうで解けない問題」

です。

僕の経験上、こういった問題は解けないことが多いです。

もし取り掛かるとすれば、確実に解ける問題を解いて時間が余った時に解きましょう。

解けそうだな、と思っても回答までの明確な道筋が見えないなら五分以内に切り上げましょう。

(この五分は問題難易度判別の為の五分とは別です。)

つかった参考書

あとは、つかった参考書について詳しく説明します。

教科書

教科書は初めに勉強してずっと完ぺきというわけにはいかないので、

分からない所があるたびに確認しに戻りましょう。

NA(ニューアクションレジェンド)

いわゆる網羅系参考書です。僕はNAでしたが、

青チャートでもFocusGoldでもなんでもいいと思います。

とにかく基礎的な解法が網羅的に乗っていればOK。

掌握

先ほども言った通り、僕は網羅系参考書の後に何も媒介せずに

そのまま入試数学の掌握に入りました。

この参考所は、

「難しすぎて手が出せない」

とよく言われると思いますが、そんなことはないと思います。

確かに問題の難易度は高い。でもそこは重要じゃありません。

掌握は、難しい問題の解き崩し方(上記でいうような一般化から解法選択の流れ)

をめちゃくちゃわかりやすく解説してくれている参考書です。

このことを意識して使用することができれば、多少解説は難しいかもしれませんが

思考の流れにある程度ついていけると思います。

僕は宅浪で時間があったので全色やりました。

過去問

あとは過去問です。

解き方を意識してどんどん解法を蓄積していきましょう。

+α)微積分の極意

あとは追加程度に、微分積分の本をやりました。(掌握は数Ⅲすくなめ)

微積はとにかく演習量と、ミスをしないことです。

正直なんの参考書でもいいですが、個人的にはこの参考書が

一番京大入試の微積の難易度にあっていて、網羅的なので

ミスノートも作りやすいと思って使ってました。

ここら辺は自分の好みで選びましょう。結局過去問でも

数こなすことになります。

京大数学

部分点について

一応これだけは書きたかったので書いておきます。

今年受けてわかったのですが、(もちろん年度にもよりますが)京大数学は

部分点をくれると思っています。

実際、今回2025年度、体感五完半で、結構ミス(範囲など)が見つかって

2完4半みたいな感じだったんですけど、結構点来てますよね

ただ、計算ミスはしてないです。(ここ重要)

計算ミスは、わかりませんがかなり引かれると思います。

(2024年度の大問5は計算ミスで多分0点)

なので、京大志望は特に計算ミスを気を付けましょう。

現役で京都大学に不合格ののちに、勉強法などを改めて、アルバイトなどをしながら自宅浪人をする。一年間の自宅浪人を経て2025年に京都大学に合格。浪人時京大模試学科一位、学部二位。

現役時の僕のように勉強しても成績が伸びず、「努力は報われない」と思ってしまうことを防ぐために、知っておくべきことをお伝えしていきます!

コメント